今回は小2の図形問題について考えていきます。

小2の図形では三角形・四角形をメインに学習していきます。

fa-check-circle-o小2図形の苦手を克服する方法

fa-check-circle-o図形学習の具体的な進め方

fa-check-circle-o実際に家庭学習で使った問題集の紹介

図形について記事にした理由は息子も含め図形単元が苦手な子供が多くいるので、少しでも役に立てればという思いからです。

図形問題は大学受験でも必須単元になります。

図形が苦手なことが原因で理系に進むことをあきらめてしまうケースもあり非常にもったいないです。

実は図形問題に苦手意識を持ってしまうのは低学年の時期から始まっているのです。

低学年の図形学習は難しいことを学ぶわけではありません。

ではなぜ低学年から図形問題に苦手意識を持ち始めるのでしょうか?

その原因は、図形が苦手なのは子供自身の問題だけではなく、図形学習の取扱いが学校の授業で極端に少ないことも影響していると考えます。

図形学習の取扱いが何故少ないのか?少ないことにより将来的影響がでるのか?また、どのように図形学習と向き合えばよいのかを考察した記事がありますのでこちらの記事もお読みください。

小2の図形学習でもコロナの影響なのか元々の学習指導要領が原因なのか、「三角形と四角形」の単元授業がわずかな取扱い時間で終わってしまいました。

では、苦手な図形問題をどのようにして克服したらよいか見ていきましょう。

図形の苦手部分をみつけ学習計画を立てる

図形単元が苦手な子供は、理解できるまでの図形学習時間が足りていません。

当たり前のことですが学習時間の確保は最重要項目です。

算数の学習はどうしても計算や文章題がメインにになりますが、あえて図形学習のための時間も確保してください。

学校の授業もあっさり終わるので、家でできるだけフォローする必要があります。

学習の進め方として、まずは図形の何が苦手なのか見つける必要があります。

息子は1年生でも図形に苦戦したので、2年生では早めに図形学習を予習し苦手部分をあぶりだしました。

息子の場合は図形用語と形や部位が一致していないことがわかりました。

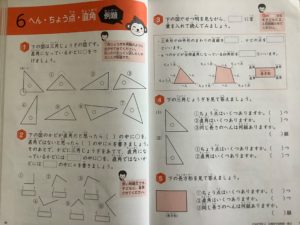

三角形と四角形の単元で出てくる用語は、「辺・頂点・角・直角・直角三角形・正方形・長方形」などがでてきます。

大人からすると当たり前の用語ですが、息子にとっては初めて聞く言葉ばかりです。

これらの図形用語と部位や形が一致しないため、練習問題で何を聞かれているのか理解できませんでした。

理解できない部分がわかったら図形の学習計画をたてます。

この計画通り進めていけば、図形の概念と図形の基本はしっかり定着します。

●実生活で図形に触れたりアプリ活用

fa-arrow-circle-down

●授業

fa-arrow-circle-down

●問題集を使って復習

fa-arrow-circle-down

●理解度の確認テスト

fa-arrow-circle-down

●時々再確認(月1回程度)

図形の予習に使用した学習教材

1年生の経験を踏まえ、2年生では早めに図形学習に取り組みました。

予習で一通り小2図形学習の取り組みが終了すると苦手部分がはっきりします。

予苦手部分がはっきりしたら、計画に沿って苦手克服していきます。

ここでは予習で使った問題集を紹介していきます。

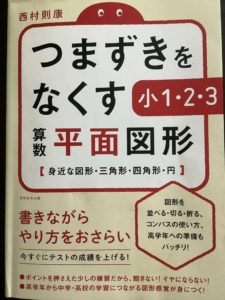

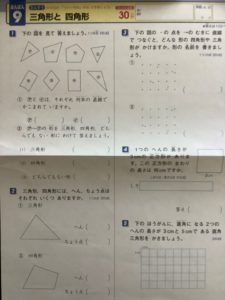

●つまずきをなくす平面図形

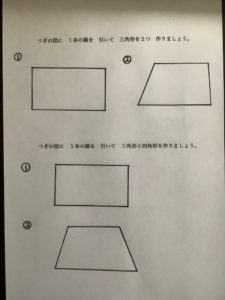

つまずきをなくす平面図形は、図形学習に特化した教材なので、三角形・四角形の単元もかなりのボリュームがあります。

管理人が気に入っている部分は、実際に形を描く問題がたくさんあるところです。

図形の概念がわかっているかチェックするには、図を描くとわかります。

方眼に描くような問題となっているので、雑な息子でも描くことができます。

また、実際に長さ何センチの辺の長方形を書いてみようなどの問題も豊富に出てくるので、嫌でも形を覚えていきます。

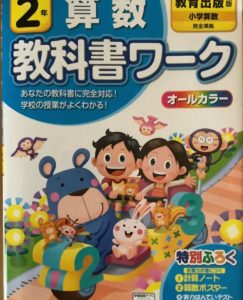

●教科書ワーク

教科書ワークはすべて単元で予習として使用しています。

教科書ワークに取り組む段階では、理解できなくてもOKとしています。

これからどのような単元を学習するのか一通りやってみる感じにします。

スムーズにできるようであれば、得意分野として予習はサラッとにしておきますが、理解があまりできていないと感じる場合は、無料のネットプリントやドリルも活用しながら予習していきます。

今回の図形は、息子にとっては苦手なジャンルなので「つまずきをなくす平面図形」と「すきまる(ネット無料プリント)」も活用しました。

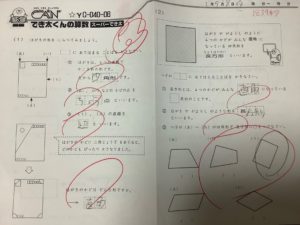

●でき太くんの算数クラブ

でき太くんの算数クラブは1年生の後半から開始した算数に特化した通信教材です。

1日2枚のプリントに取り組み自立学習を目標としています。

でき太くんの算数クラブでも10枚前後のプリントに取り組みました。

でき太くんの算数クラブは基本的な事項をじっくり学ぶようになっており、最後に単元の確認テストを行い、合格点に至らなければ、再度、同じ単元の補習のプリントが送られてきます。

定規やアプリを使って図形に慣れる

予習で苦手分野を見つけたら、苦手克服の学習に入ります。

息子の場合はそもそも図形に慣れていくことが必要だと感じました。

そこで実生活の中で正方形や長方形・直角三角形を見つけけることからはじめました。

実際に三角定規を使い直角部分を調べていくことにしました。

家にあるものの角を確認したり、ドライブ中に色々な形の看板や標識で形を見つけたりしていきました。

このような学習は子供は喜ぶので楽しくできます。

また楽しく学ぶという意味では図形アプリなどもお勧めです。息子は「シンクシンク」というアプリを活用しました。

ある程度、形の概念がつかめたらドリルや問題集に取り組むことにします。

どうしても図形用語は暗記しなければいけないものもあるので、何回も言葉に出させて書いて覚えていきます。

図形の復習に使用した教材

予習で苦手部分をみつけ、実際に手を使って形や角度を調べ、形の概念ができあがったところで問題集やドリルを使って図形単元の復習をしていきます。

やっと図形に慣れてきたとこなので、いきなり難しい問題集は使用せず、基礎中心の問題集で知識を固めていきます。

余裕があれば標準レベルまで取り組んでもよいと思いますが、低学年の内は図形に関して言うとそれほど難しい教材を活用しなくても問題ないです。

4年生中旬以降で図形はたっぷり学習するので、今は基礎をしっかり固め忘れないようにしていくことが重要です。

そこで息子が活用した基礎中心の通信教材やドリルを紹介していきます。

●ポピー

ポピーは応用問題や発展問題はほとんどなく、教科書の内容を隅々まで網羅する構成になっています。

ポピーの取り組みでミスがあれば、まだ十分に理解できていないということになるので、補習する必要があります。

ポピーがスラスラできるようであれば、その単元の学校レベルは十分理解できているので、最終確認のドリルやもう少し踏み込んだ応用問題などに取り組むのもいいと思います。

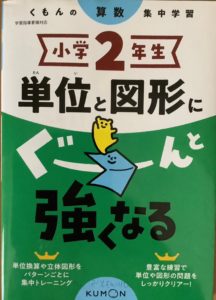

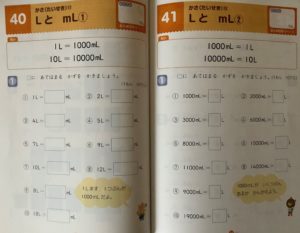

●単位と図形にぐーんと強くなる

ポピーで少しミスがあったので、公文の「単位と図形にぐーんと強くなる」というドリルで補習しました。

「単位と図形にぐーんと強くなる」は、長さや水かさでも大活躍しましたが、図形でもかなり役立たちました。

図形用語の学習から図を描く問題まで網羅されているので、図形の理解力があるお子さんであれば「単位と図形にぐーんと強くなる」一冊をしっかり取り組むことができればこの単元は十分かもしれません。

息子のように図形が苦手な子供もしっかりステップアップしながら取り組めるので、2年生の図形と単位には非常に有効なドリルだと思います。

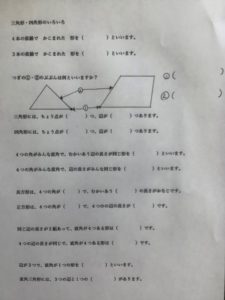

図形学習の最終確認チェック

予習で苦手分野を発見し、実生活で図形の概念を身につけ、復習問題で知識を固めます。最後は確認問題で理解度をチェックしていく必要があります。

辺・頂点・直角・三角形・四角形と個別に学習してきましたが、この単元のトータルでの理解どにはまとめ問題に取り組む必要があります。

息子が最終チェックとして取り組んだ教材をご紹介します。

●ポピーの確認テスト

ポピーの確認テストは学校の単元テストと似た形式のものになります。

学校の単元テスト前日に取り組ませてもいいですし、図形学習が終了した際の最終チェックとして使用するものいいと思います。

ポピーには、単元ごとに必ず確認テストがついてくるので、我が家では、学校の単元テストの直前に取り組んでいます。

学校のテストで100点を目指す意味は特にありませんが、勉強が苦手な息子にとって学校の単元テストで100点を取ることは自信につながったり、その後の学習意欲の継続にもつながっています。

逆にポピーの確認テストで間違いがたくさんあるようであれば、その単元の理解度はかなり低いので、学校の単元テストの有無に関わらず、もう一度単元学習を見直していきます。

ポピーの確認テストで間違いがあった単元は、しっかり時間を取って復習し、数カ月経過したのちにもう一度確認していきます。

苦手単元はできるだけその学年で克服できるように何度もチェックしていきます。

ポピーの確認テストをすることで、親も子供の苦手単元を把握することできます。

●陰山英男のテストの点数を上げるテスト

「テストの点数を上げるテスト」も1年生ころから活用しています。

全ての単元がテスト形式で学習できる構成になっており、切り離してしようできるので学校の単元テスト直前に取り組むのもいいと思います。

「テストの点数を上げるテスト」は裏表がテストになっており、裏はリハーサルテストで表は本番テストになっています。

単元学習が理解できたかなーと思ったら、一度リハーサルテストに取り組んでみて、間違いがあった部分の項目を重点的に学習し、最終チェックとして本番テストで確認するという使い方でもいいと思います。

裏表があるのでお子さんの学習状況に合わせて活用できればと思います。

●自作プリント

最終チェックとして自作プリントでチェックしていきました。

たいしたプリントではありませんが、息子の頭を整理するためのプリントです。

1ヵ月・2ヵ月のお試しもあるので、ポピーに興味がある場合は、実際に1ヵ月分の教材で実践して見るのもよいと思います(気に入らなければすぐに退会できます)。

まとめ

予習で苦手分野を発見し、実生活で図形の概念を身につけ、復習問題で知識を固め最後は確認問題で理解度をチェックしてきました。

これで図形の概念と基礎知識はしっかり身についたと思います。

しかし、この知識も時間とともに忘れてくるので1ヵ月から3ヵ月に1回は確認チェックしておきます。

管理人は問題集やドリルのまとめページをコピーしておき、1ヵ月1回程度取り組むように準備しておいています。

●実生活で図形に触れたりアプリ活用

fa-arrow-circle-down

●授業

fa-arrow-circle-down

●問題集を使って復習

fa-arrow-circle-down

●理解度の確認テスト

fa-arrow-circle-down

●時々再確認(月1回程度)

ここまで図形問題苦手克服について述べてきました。

正直、学校でもう少し図形について触れる時間が長いといいなーと思ってしまいますが、しょうがない事です。

2年生の図形学習はこれで終わりではありません。

もう少しすると「はこ」の学習もあります。

だんだん本格的な空間図形の分野を学んでいくことになるので、こちらの準備も考えていかなければなりません。

立体は見えない部分も想像しながら考えていかなければならないので、平面図形より頭を柔らかくして取り組む必要があります。

感がいい子や柔軟な頭の子は、スムーズに取り組めると思いますが、息子のように地頭があまりよくない子は苦戦するはずです。

「はこ」も早めに準備していく必要がありそうです。