●繰り上がり無しの2桁+1桁たし算のつまづきポイント分析

●繰り上がり無しの2桁+1桁たし算の苦手克服対策

小1の計算問題なんて、繰り上がり繰り下がりがなければ一般的にはつまづきようがないように思えます。

しかし、息子は2桁+1桁の繰り上がり無しの足し算で早くもつまづきました。

小1ですと生まれた月齢によって理解力に差があったりすますが、小1の段階でつまづきをそのままにしておくと、後々、勉強嫌いになったり算数に苦手意識をもってしまうので早めに対策をとらなければなりません。

今回は息子の例をあげてつまづきポイントや対策を書いていきます。

勉強が苦手な子供は同じようなところでつまづく可能性もあるので、もし、2桁+1桁の繰り上がりのないたし算でつまづいている場合は参考にしてみてください。

目次

つまづく計算とスムーズにできる計算を分別

まずは、どのような問題につまづくのか傾向を見ていく必要があります。

「スムーズにできている問題」と「つまづく問題」に明確に分けそれから課題をクリアしていきます。

スムーズにできている計算問題

この辺りの問題は、割とスムーズに答えています。

本人も得意そうな顔をしています。

つまづく計算問題パターン1

簡単そうに見える足し算が、チンプンカンプンの解答を書いていました。

20までの一桁と二桁の足し算ができるのになぜ?と一瞬、思いましたが、息子にとって「10」のかたまりの概念が全くないようで、10+○がわからないようです。

1桁と2桁の足し算は、「10」のかたまり「10の位」についての概念がなくてもできてしまうんです。

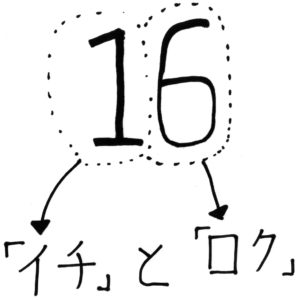

例えば、12+4=16です。

16は二桁の位「10」と一桁の位「6」を合わせた数となりますが、息子の解釈は違いました。

16はイチとロクと思っている!

「10の位」と「1の位」について解釈がふっとんでいるんです。

何故、このようになってしまったのか分析すると、計算問題のドリルなどは、単元ごとに作られているので、ズラズラと同じパターンの問題が出題されています。

「10のかたまり」と1桁の数字という概念がなくても、20までの繰り上がりのない2桁と1桁の足し算がでてきたら、左にとりあえず「1」を書いて、右に一桁の和を書けば正解となります。

息子はただ単に、パターン化した解答を書いてたのです。

確認のため、以下の問題を解かせてみると、やはり間違いだらけでした。

(1)~(8)までは、できましたが、(9)からはトンチンカンな解答をしていました。

つまづく計算問題パターン2

虫食い問題も苦戦します。

12+□=14は、12+□と14が同じ数字になるように計算するということがわからないようです。

これも答えの「14」が「10」と「4」から成り立っていることが理解できていません。

12+□=15も「10」の塊と「2」と「□」の和が理解できていればわかるはずです。

つまづいている計算問題の分析

やはり息子は、位(くらい)の概念がよくわかっていないようです。

例えば、「12」であれば「10」と「2」の数で構成されているということがわかっていないようです。

虫食いの足し算の問題も「12は10と□です」の□がわかりません。

しかし、「12は10と□です」の答えが「2」ということを教えると、その後の問題の「15は10と□です」・「16は10と□です」・「18は10と□です」は、解けてしまいます。

一瞬、理解したのかな?と思いましたが、理解したわけではなくパターンを覚えたのです。

ドリルは単元ごとに出題されるので、間違いの修正をするとその後の問題は解けてしまうのです。

ここが大きな落とし穴です。

位について理解したわけではなく、問題のパータンを見抜いて解いているということです。

そこで、足し算の違うパターンを織り交ぜた計算問題を作成して解かせてみると、ものの見事に混乱し間違います。

例 ➀3+5= ②10+3= ③14は10と□ ④12+□=15 ⑤12+5=

単元ごとのドリルでは、①と②と⑤はできていましたが、混ぜて出題すると、①以外はすべて間違ってしまいます。

問題をランダムで出題すると「10」の数について理解していないので解けません。

2桁+1桁足し算 繰り上がりがない計算問題の対策

分析の結果、「位」がわかっていないのでそこから対策していきます。

対策1:「10のかたまり」を理解してもらうことから始める

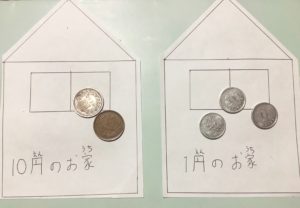

12は「10」と「2」ということを視覚的に理解してもらうため、お金やおはじきブロック・図などを使って説明していきます。

これを繰り替えすことで、「10のかたまり」を意識させます。

息子は、お金を並べて見せると異常に拒否しました。

息子のプライドを傷つけたようで、お金やおはじき・ブロックなどを使って勉強することは、幼稚園児が使うものだと思っています。

しかし、そこは理解してもらうためお金やおはじき・ブロックを使用する意義を伝えます。

おはじきやブロックは、決して幼稚園児だけが使うものではないということを説明します。

「小学校でも算数セットがあるでしょ?その中に、ブロックやおはじきなどが入っているから、小学生も使ってもいいんだよ」など色々言って何とか説得です(疲れますねー)。

道具を使うだけも、自尊心を傷つけてしまうので言動にはさらに注意が必要です。

子供には、絶対に小バカにするような言動は取らないでください。

「こんなこともわかならいの?」は、子供のプライドを傷つけます。

息子の中では、俺はもう小学生でお兄ちゃんなんだという意識がありますからね。

対策2:計算式を用いて説明する

12は「10」のかまりと「2」ということが理解出来たら、12+□=14に挑戦です。

すぐにできなくても、対策1で12は「10」と「2」を理解したので、割と理解するのは早いです。

もちろん、ここでもおはじきやブロックは登場します。

対策1のように嫌がることもなく、説明をきいてくれるはずです。

対策3:虫食いランダム問題で理解度を確認する

対策1と対策2で理解したことを、固めていきます。

ランダムになっている問題を解いてもらい、本当に理解しているかチェックです。

上記のようなパターンの違う計算問題を作成し解かせてみます。

これをパターンや数字を変えて何回も繰り返し、「10のかたまり」や「位(くらい)」についての理解を固めていきます。

もし、間違った問題があれば、ケアレスミスか、まだ「10のかたまり」があやふやなのか、ブロック・おはじき・お金を使い確認してみます。

2桁足し算 繰り上がりない計算のまとめ

息子は、決して理解力が優れている方ではありませんが、20までの繰り上がりのない計算くらいならすぐにできるかと思っていましたが、中々、難しいようでした。

現時点で「10のかたまり」や「位(くらい)」について、わかっていないことに気づけてよかったと思っています。

先取り学習をしているお子さんや高度な問題を解いているお子さんにとっては、当たり前の計算問題かもしれません。

もし、計算問題で管理人の息子と同じような箇所でつまずく場合は、「10のかたまり」や「位(くらい)」がわかっていない可能性がありますので、ゆっくり一つ一つチェックしてみてください。

①10+10= ②10+3= ③14は10と□です ④12+□=15 ⑤12+5=

⑥14+□= ⑦17は□と7です ⑧13+□= ⑨10+8= ⑩10と4は□です

上記の問題がパッとできるようであれば、「10のかたまり」や「位(くらい)」をしっかりと理解していると思いますので、繰り上がりのない足し算は、全く問題ないので、次のステップに進んでOKだと思います。

しかし、この辺でつまずいている場合は、もしかして「位(くらい)」や「10」の概念を理解していない可能性がありますので、しっかりと学習する必要があります。

何でも1回で理解できる子とそうでない子がいます。

管理人の息子はどうやら理解するのに時間がかかるようです。

しかし、焦らずじっくりと取り組んでいきたいと思います。

小1で取り組んだ方がよい算数ドリル・問題集まとめ